河野一哉(以下:「河野」):どうも、ご無沙汰しております。この〈継時〉プロジェクトのご相談をさせて頂いてから新型コロナや能登での地震災害などもあり、最初にお声掛けしてからだいぶ時間が経ってしまったのですが、おかげさまでやっと形にすることができました。

そもそも私ども株式会社河野は140年前の創業以来、業務用食器の卸業を主な事業としてきたわけですが、食器業界はリサイクルやアップサイクルの取り組みが他の業界に比べると進んでいないイメージがあったので、卸業という立場から音頭を取りながらできることってなんだろうと考え生まれたのが、この〈継時〉というプロジェクトです。

国内外の各メーカーさんとお付き合いさせていただく中で、特にニッコーさんは事業の継続性を強く意識しながら取り組まれているように感じましたし、実は三谷さんとは同級生ということもあり、これまでも率直に意見を交換しながら進めてくることができたのですが、この先もさらにお互いの得意を生かしたプロジェクトに育てていけるのではないかと思っています。

三谷直輝、以下「三谷」):確かに、業界全体で見ると使われなくなった食器はまだ基本的には産業廃棄物として埋め立てされていることが多いと思います。お客さまの側にも、陶磁器は再生できないものという固定観念が強いためか、土に返すことを意識してというよりはただただ破棄している状態で、なかなかリサイクルには至っていませんでした。

もともと陶磁器の原料は、土や粘土、そしてニッコーの場合はボーンチャイナなので牛の骨などが使われているのですが、その全てが自然由来のものなんです。一部、岐阜のメーカーさんが破砕して粉末にしたものを原料に混ぜてリサイクルされているのですが、生地自体のクオリティを保つのが難しいのとコスト的に合わないので、業界全体としてはなかなか広がっていかない現状があります。

ニッコーの場合やはり白さが非常に大切なので、陶磁器としてのリサイクルはなかなか難しい問題なのですが、弊社の開発トップから「牛の骨の灰を原料として使っているのだから、肥料化してみませんか?」という提案があり、ちょうど食器メーカーとしての生き残り戦略として我々の食器にデザインや強度以外の付加価値をつけていこうという経営的な戦略にも合い、2022年に「BONEARTH®︎(=ボナース)」が生まれました。

河野:実際に使ってみたのですが、肥料としてかなり効きますよね。

三谷:ありがとうございます。試験を始めて肥料として認可をもらえるまで3年間くらいとかなり長い道のりになったのですが、やはりコマーシャル的な感じの本業とは直接関係ないようなSDGsの取り組みではなく、本業と密接に関わり合うものにすることで本業の売り上げにもつながり、さらにニッコーの事業の礎となる素材を土に返すことで、それが自然物であるということをより多くの方に知ってもらい、我々の製品を選択していただく際のきっかけにしてもらうことができたらと思っています。

もちろん、既存の肥料に比べ価格が高くなってしまうので、なかなかそれ単体で採算を取ることは難しいですが、共感していただけるお客さまは確実に増えていて、自社単体としてはいわゆる陶磁器からまた陶磁器を作るという技術サイクル的な循環よりも、陶磁器を土に戻す生物サイクル的な循環の方に我々は力を入れています。

あと、システムバスルームの事業でタイル張りのお風呂をオーダーメイドで作っているんですけれども、メンテナンス用に3年間は納入物件の予備になったタイルもストックしていて、3年後にはかなりお金を掛けて産廃として破棄していたんです。

せっかく陶磁器の事業部で循環する事業をしているのに、他の事業部ではそのことを知らずに破棄し続けている状況はよくないし、そもそもとてももったいない。それで循環方法を考えて生まれたのが、「uptitle dish(=アップタイル・ディッシュ)」。こちらは、タイルをカットしてお皿として販売するだけなので、手間はかかるのですがエネルギーはほとんど使わずにアップサイクルすることができています。

業界的循環、アート、継続的購買理由

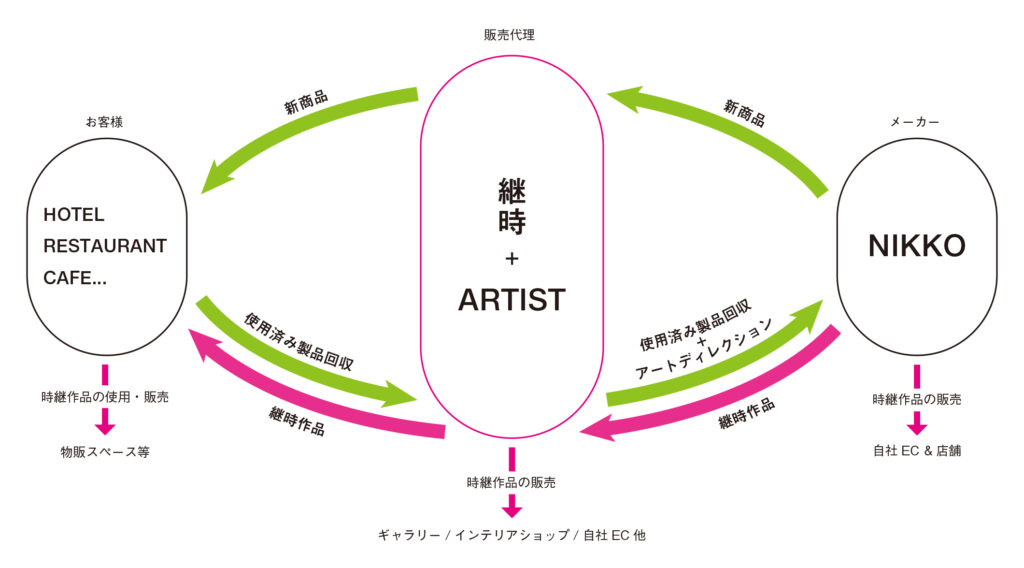

河野:メーカーさんだからこそできる、素晴らしい取り組みですね。そもそも〈継時〉も、弊社が顧客とするホテルや飲食店などが買い替えに際してこれまでただ破棄する存在だった食器を循環させて、一方通行になりがちだった外食産業や食器業界に循環を生み出すような新しいエコシステムを構築していく試みとしてスタートする予定だったわけですが、コロナ禍の影響でそもそも買い替えの需要がなく、ニッコーさんのデッドストックにアート作品を絵付けして価値を付加して新たな循環を生む取り組みとして始まりました。

コロナ禍を経た今、インバウンドを含めた国内需要がかつてないほど高まっている中で、メーカーさんとは違ったアプローチで改めてホテルや飲食店からの回収品をベースにする卸業に特化した弊社だからこそできる仕組みを、本格的に構築しています。そんな試みは、顧客であるホテルや飲食店などにとっても、誰から買うのかを決め、長く付き合っていくためのきっかけ、継続的な購買理由にしていただけるのではないかと思っています。

三谷:食器業界の意識を底上げする、とても素晴らしい試みですね。もちろん、回収や再販に向けて法的にクリアしなければならないハードルなど多いかと思いますが、河野さんのような代理店にそれをやっていただけると、我々の取り組みにも幅と奥行きが出てくると思っています。

我々も破棄される食器を全て肥料にしたいわけでなく、使えるものは更なるエネルギーを使わずにそのまま中古品として販売した方がよいと思いますし、〈継時〉のように加工して新たな価値を付加して販売することが重要だと思っています。

その辺もすごくご理解していただいているからとてもありがたいですし、そもそもそんなご提案を取引先のみなさまから受けたことがなかったので、お声掛けいただいた時、まずはとても嬉しかったです。食器業界はなかなか若い人が少ないですし、同年代、ましてや同級生にこうやって一緒に盛り上げていこうとしている仲間がいること自体がとても心強いです。

河野:本当にそうですよね。ニッコーさんの商品を我々から買っていただければ、捨てる代わりにそれらを我々が回収することで少しでもお金になり、さらにアップサイクルして例えばホテルだったらアーティストさんの作品と一緒に展示しながら販売もできるような仕組みを作り、我々からの購入自体がSDGsの取り組みにつながるようなパッケージを準備していけたらと思っています。

世界一白い食器というニッコーさんならではの強みは、アートを載せる上でもこのうえない素地になりますし、それは海外でもニッコーさんのブランドを改めて確立していくためにもお役に立てるのではないかと思うんです。

〈継時〉の立ち上げに際して作家の角田 純さんの絵画作品とお皿を交えた展示を東京六本木のギャラリー「Post-Fake」さんでさせていただいたのですが、アートにはやはりダイレクトに人の心を惹きつけ、これまでとは違った購買層にリーチする力があることを実感できました。だからこそ「技術サイクル的循環」のネックになっていたコスト的な問題を超えて小ロットでも事業として続けていけるような商品としてアップサイクルすることができますし、安かろう良かろうが主流になりつつある業務用食器にもまた違った価値観を築いていけるのではないかと思っています。

資源、意識変革、パスザバトン

三谷:ありがとうございます。その白さもまた、限りある天然資源のおかげで成り立っているものであり、日々その調達に奔走しているので、限りあるものだということが身に染みているんです。

だから安くてすぐ割れてしまい、埋め立てなければならないような食器はそもそもホテルや飲食店にとってあまり望ましい選択ではないのではないかと思うんです。そんな中で少し高価になるかもしれないけれど、しっかりとした強度があり、リサイクルやアップサイクルが可能な仕組みを持つ食器は、重要な選択肢の一つになっていくのではないかと思います。

河野:確かに、お客さんの食器に対する資源の意識は、水や電気、ガスや石油に対するものとは違いますね。ニッコーさんのお皿なんて10年、20年と平気で使えるものなのに、経理上は消耗品扱いなんですよね。普通に考えたら資産だと思うんですけど、だから飲食業の方々の意識も変わりづらいのかもしれないです。

そこには、我々販売代理店を含めた食器業界全体の責任があるのかもしれない。ただ今後は資源に加え人件費の問題もあり、国産の食器業界は特に今までのように大量に作って価格で勝負してという時代ではさらになくなると思うので、しっかりとそういう状況を踏まえた上で発信しながら、業界としても持続可能な新しい循環を作っていけたらと思っています。

三谷:お互いに創業から100年以上も取り引きし続けてきたわけですから、時間が掛かることだからこそ、これからは僕らの世代が中心になりしっかりと取り組みを続けて、この先100年続くような流れを作っていけるとよいですね。